の極限で重力崩壊は免れ得ない。この困った状況を救ったのはディラックの指導教官でもあったラルフ・ファウラーである。ファウラーは、すでに知られていた量子力学のフェルミ・ディラック統計をここに適用した。結果はめでたく、すべての白色矮星は有限の大きさで安定な平衡状態に落ち着くことになった。すなわち、電子の縮退圧が重力に抗して白色矮星を一定の大きさに保っているということになった。

チャンドラセカールとエディントン

チャンドラセカール (Subrahmanyan Chandrasekhar, 1910-1995) に関する本をようやく読み終えた。文庫版だが上下2巻にわたるかなり内容の濃い本である。

「ブラックホールを見つけた男(原題:Empire of the Stars)」アーサー・I・ミラー著、阪本芳久訳、 草思社文庫

チャンドラセカール(通称 チャンドラ)の生涯を語る時、アーサー・エディントンとの確執に触れないわけにはいかない。この本も、1935年1月11日、王立天文学協会のロンドンでの会合におけるチャンドラとエディントンの「対決」場面から始まる。対決と言っても、実際はエディントンの仕掛けた「だまし討ち」に近いものだった。

この日、24歳のチャンドラは5年前にみずからが発見した白色矮星の重力崩壊について講演した。燃料を燃やし尽くした白色矮星が冷え切って、自らの重力により収縮してゆくとき、最後にどのような終末を迎えるか?という問いは、当時の天体物理学界で論争の種だった。チャンドラは5年前に、白色矮星が「冷たい石の塊」として眠りにつくためには、その許される全質量に上限があること、この上限を超える質量を持つ星は、安定な大きさを持つことができず、半径ゼロの特異点に向かって崩壊してゆくことを発見していた。この安定性の上限質量は太陽質量と同程度であり、現在ではチャンドラセカール限界と呼ばれている。

エディントンの講演は、チャンドラの講演の次に組まれていた。エディントンはこの時53歳で、現代的な天体物理学を創始した帝王のような存在だった。エディントンはケンブリッジのチャンドラの部屋をたびたび訪ねては、次の王立天文学協会でのチャンドラの講演内容に探りを入れる一方、自らの講演に関しては固く秘密を守った。

ケンブリッジの紳士たちの間では、相手の弱点を慇懃につつき、傷つける技術が洗練の極みに達していたが、エディントンのやり方は度を越していた。彼は最前列の席から芝居がかった態度で登壇すると

「チャンドラの理論は根底から馬鹿げていて、白色矮星の質量に上限などない」

と頭ごなしにチャンドラの結論を否定した。エディントンはしかし、そう断じた理由を述べなかった。彼はただ

「星が(特異点に向かって崩壊してゆくような)そんな馬鹿げた振舞いをするのを防ぐ自然の法則があるはずだ」

と述べただけだった。要するにエディントンは予断を持って、直観に従って研究を行っていたのだ。聴衆もうなずき、催眠術にかかったようにエディントンをみつめていた。量子力学や相対論などの物理学の最先端の成果を受け入れるには、天体物理学はあまりにも過去の「常識」に縛られていた。

白色矮星は異常に重くて暗い天体の異端児だった。この頃には、それは燃え尽きた星の最後の姿だろうと考えられていた。星のエネルギーの起源は核融合かも知れない、と画期的なアイディアを提案したのはエディントンである。若い星では構成粒子の熱運動による圧力と放射圧が、重力と拮抗して大きさを保っている。燃料を使い尽くした星は収縮して、とてつもない高密度状態になり、すべての電子が原子から剥ぎ取られ自由な状態になっていると考えられる。重力崩壊に抵抗しているのはこの電子たちの圧力である。

ここで電子を古典的な自由粒子と考えると、理想気体の状態方程式から明らかなように、低温

![]()

の極限で重力崩壊は免れ得ない。この困った状況を救ったのはディラックの指導教官でもあったラルフ・ファウラーである。ファウラーは、すでに知られていた量子力学のフェルミ・ディラック統計をここに適用した。結果はめでたく、すべての白色矮星は有限の大きさで安定な平衡状態に落ち着くことになった。すなわち、電子の縮退圧が重力に抗して白色矮星を一定の大きさに保っているということになった。

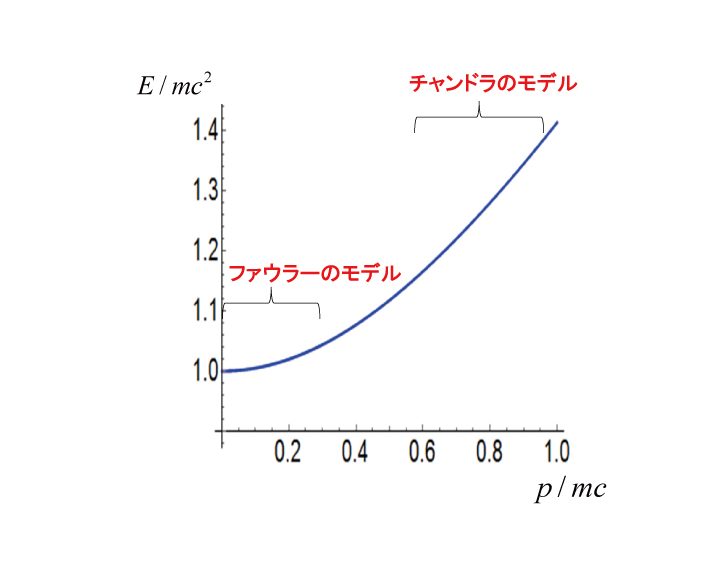

ロンドンでの会議をさかのぼること5年、19歳だったチャンドラはインドからイギリス留学への途上の船上で、ファウラーの議論の欠陥に気付いた。ファウラーは電子の運動エネルギーとしてニュートン力学の式

![]()

を用いていた。チャンドラが気づいたのは、当時問題になっていたシリウスの伴星などの白色矮星では、その中心部では電子はほとんど光速度に匹敵するほどの速さで飛び回っているということである。そこで試しにすべての電子に対し、超相対論的な値

![]()

を仮定して計算し直してみた(下図)。結果は驚くべきことに、ある質量以上では白色矮星の半径は有限の平衡値を持たず、ゼロに向かって崩壊してしまうというものであった。 チャンドラの行った計算は、今日なら物理学科の学生向けの演習問題として適当なレベルの問題である。この計算結果は2ページの論文として発表された (S. Chandrasekhar, The Maximum Mass of Ideal White Dwarfs, Astrophysical Journal, vol. 74, p.81. 1931) 。

短いからアブストラクトも紹介しておこう。

The theory of the polytropic gas spheres in conjunction with the equation of state

of a relativistically degenerate electron-gas leads to a unique value for the mass of

a star built on this model. This mass ( = 0.910◎) is interpreted as representing

the upper limit to the mass of an ideal white dwarf.

電子の相対論的エネルギー

ロンドンでの学会におけるエディントンの仕打ちはチャンドラを深く傷つけた。他の研究者たちの中には、チャンドラの結果を支持してくれる者もいた。しかし、彼らは決しておおやけの場ではそれを言わなかったし、エディントンの面前でも言うことはなかった。エディントンが、チャンドラの発見を圧殺した結果、ブラックホールの研究は40年遅れたとも言われている。星の 重力崩壊に対するエディントンの拒否反応は、その後に繰り返されたブラックホールの存否をめぐる論争における否定的見解の典型例である。

これは私の推測だが、チャンドラの計算結果を知ったとき、エディントンの頭には

「特異点が生まれてしまうということは、特殊相対性理論と量子力学とのどちらか一方あるいは両方に欠陥があることの証だ」

という直観が閃いて、以後、その固定観念から逃れることが出来なかったのではなかろうか。

白色矮星の問題も含めて、星の生涯に関する正しい理論は、自分の「基本理論(Fundamental Theory)」によって完成されるとエディントンは主張した。「基本理論」は相対性理論と量子力学の正しい融合を成し遂げる理論になるはずだったが、ついにエディントンの頭脳からは意味のある結果は何も出てくることがなかった。エディントンは、パウリの排他律は原子内部の束縛状態においては成立するが、進行波の状態にある電子には使えない、という完全に間違った主張もしている。

当時の学界が、なぜエディントンのカリスマ性の呪縛に取りつかれたのかは謎である。エディントンの攻撃により、学者としての人生を狂わされた研究者は他にもいた。エディントン自身は、次第に神秘主義的な傾向を強め、学会の主流から外れて孤立していった。彼は1944年11月、大戦末期のロンドンの療養院で、胃がんにより死んだ。生涯独身だった。

チャンドラはその後、ケンブリッジを離れ米国のヤーキス天文台とシカゴ大学で一生を送った。生涯、天体物理学の問題に関わり続けたが、数年ごとに研究テーマを変えた。テーマを変える時は、膨大な成果をまとめたレビューを書き、別のテーマに移るというパタンを繰り返した。Web of Scienceによれば、これらのレビューは、現在、それぞれ数千回も引用され続けている。チャンドラは、「数表など一つもない」ディラックの論文にあこがれを抱いていたが、彼自身の論文は数式で埋め尽くさずにはいられなかった。研究スタイルとしては、全く新しいことを始めるのではなく、それ以前に研究されているテーマを取り上げ、完璧に磨き上げるというタイプだったようだ。

白色矮星の研究に始まる星の生涯の探求は、中性子星やクエーサーの発見、ビッグバンの発見、 ブラックホールの発見などへと展開していった。先日(2019年4月10日13時)世界同時に公表されたイベント・ホライズン・テレスコープによるM87*ブラックホール(正確にはその降着円盤)の可視化映像は、現在の到達点の一つである。

チャンドラは1983年に「星の構造と進化にとって重要な物理的過程の理論的研究」で、ウィリー・ファウラー(ラルフ・ファウラーとは別人の実験家)とともにノーベル賞を受賞した。チャンドラの受賞理由は、19歳のときに渡欧の船旅の途上で成し遂げた最初の発見だった。

ノーベル賞の受賞は、研究者としての生涯の勝利を意味するものであったにも関わらず、チャンドラの憂鬱は完全に晴れることはなかったようだ。純粋な「発見の喜び」をエディントンによって圧殺されたトラウマを、生涯ぬぐい去ることができなかったのだろうか。チャンドラはしかし、実生活では学生時代に知り合った聡明なインド女性ラリータと結婚し、長い幸福な結婚生活を送った。

1995年8月21日の朝、チャンドラは胸の痛みで目を覚ました。眠っているラリータを煩わせることを避け、一人で車を運転して 大学の診療所まで行き、そこで倒れた。その日の夜、チャンドラセカールは心筋梗塞により、ラリータに看取られながら息を引き取った。

(April 2019)